Nachhaltigkeitsstrategie des Landkreises Freyung-Grafenau

Review des SDG Parameters "kein Hunger" als Eingangsparameter in die Strategie

Home Publications Project work Nachhaltigkeitsstrategie FRG

Rückblick auf die Arbeit vom November 2021

Fast vier Jahre nach meiner ursprünglichen Analyse möchte ich einen erneuten Blick auf die Entwicklung des SDG-Indikators "Stickstoffüberschuss" für den Landkreis Freyung-Grafenau werfen. Über die Jahre habe ich die Darstellung im offiziellen Portal sdg-portal.de mittels Screenshots dokumentiert.

Die Zeitreihe der von mir gesicherten Daten zeigt ein bemerkenswertes Bild:

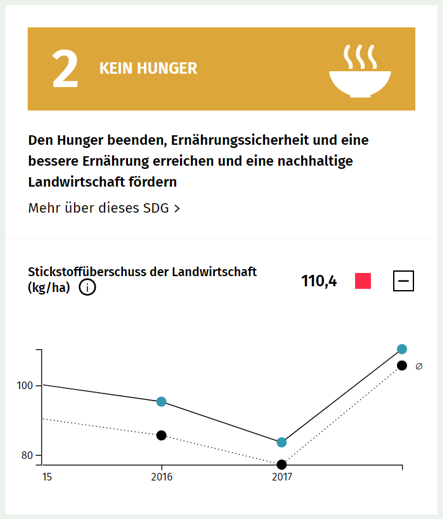

- Ein Screenshot von 2021 wies für das Erhebungsjahr 2018 einen Stickstoffüberschuss von 110,4 kg N/ha aus.

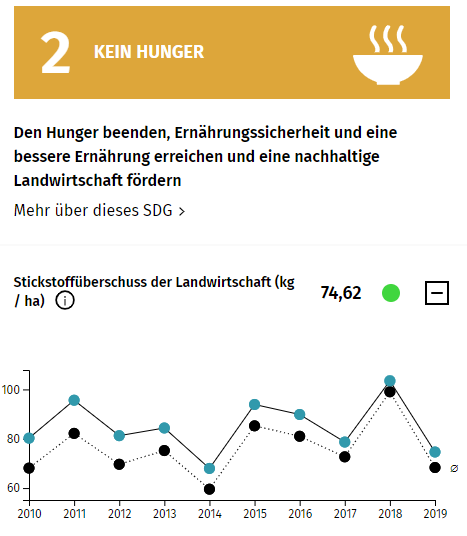

- Im Juli 2023 zeigte das Portal für das Jahr 2019 einen deutlich gefallenen Wert von 74,62 kg N/ha.

- Ein Jahr später, 2024, wurde für das Jahr 2020 ein Wert von 80,78 kg N/ha angegeben.

- Der aktuellste Screenshot von Juni 2025 beziffert den Überschuss für das Jahr 2021 auf 69,14 kg N/ha.

Diese Daten offenbaren erhebliche jährliche Schwankungen, die sich kaum allein durch eine veränderte landwirtschaftliche Praxis erklären lassen. Man könnte zwar argumentieren, dass bei konstanter Düngung die Ernteerträge und somit die Nährstoffabfuhr witterungsbedingt variieren. Meines Erachtens bestätigen diese Sprünge jedoch meine ursprüngliche These aus dem Jahr 2021: Die Methode zur Schätzung der Erträge weist erhebliche Unsicherheiten auf, die zu derart inkonsistenten Ergebnissen führen.

Es erscheint kaum nachvollziehbar, dass die realen Erträge in diesem Maße geschwankt haben sollen, da dies massive Auswirkungen auf die regionalen Viehbestände hätte haben müssen. Ich zweifle daher nach wie vor an der Belastbarkeit und Aussagekraft dieser Zahlen.

Grundsätzlich erschließt sich mir bis heute nicht, wie der Parameter "Stickstoffüberschuss" sinnvoll mit dem UN-Nachhaltigkeitsziel (SDG) 2 "Kein Hunger" in Verbindung gebracht wird. Stickstoff ist und bleibt die essenzielle Grundlage für das Wachstum von Pflanzen und damit für die Erzeugung von Lebens- und Futtermitteln.

Aufnahme von 2021

Aufnahme von Juli 2023

Aufnahme von 2024

Aufnahme von Juni 2025

Review von mit der Landwirtschaft in Verbindung stehenden Eingangsparametern in die Nachhaltigkeitsstrategie des Landkreises Freyung-Grafenau

Dr. agr. Sebastian A. Pauli,

Arbeitsstand 03. November 2021

Zusammenfassung

Die für die Nachhaltigkeitsstrategie des Landkreises Freyung-Grafenau von der beauftragten Agentur identifizierten Handlungsfelder in der Landwirtschaft basieren auf Ergebnissen in der zugrundeliegenden Studie des Umweltbundesamtes und dem sdg-portal.de. Als Ergebnis der Studie wird ein maximaler Stickstoffüberschuss von 110 kg N/ha ausgewiesen. Zur Ermittlung der Nährstoffabfuhr sowie des Einsatzes von mineralischen Düngemitteln kommen Schätzgleichungen zum Einsatz, die jeweils auf dem geschätzten mittleren Grünlandertrag und der Agrarstatistik basieren. Die Schätzung des Grünlandertrages selbst ist großen regionalen Schwankungen unterworfen. Es wird die Annahme getroffen, dass jeder Landwirt das Ertragspotential voll ausschöpft, das nicht anzunehmen ist. Die Schätzgleichung zur Ermittlung des Überschusses beinhaltet somit an zwei Stellen einen Ertrag, welcher großen Schwankungen (± 50 %) und deren Ermittlung großer Unsicherheit unterworfen ist. Daher ist die Darstellung eines absoluten Flächenbilanzwertes für Grünlandgebiete aus wissenschaftlicher Sicht nicht tragbar und abzulehnen. Es wurden zudem die Einschränkung der Autoren der Studie des Umweltbundesamtes zur regionalen Anwendung der Werte missachtet, denn „die Ergebnisse sind […] nur für großräumige Vergleiche geeignet und erlauben keine räumlich höher aufgelösten Aussagen.“

Nach eigenen Berechnungen liegt der Stickstoffüberschuss bei 68 kg N/ha und somit an der Grenze zum ausgewiesenen Ziel der Zukunftskommission Landwirtschaft den Stickstoffüberschuss bis 2030 auf 70 kg/ha zu reduzieren.

Die im Rahmen der Auftaktveranstaltung zur Nachhaltigkeitsstrategie des Landkreises Freyung Grafenau von den Teilnehmern genannten Maßnahmen zahlen somit auf ein Scheinziel ein. Insbesondere die Extensivierung in der Tierhaltung wird selbst vom Umweltbundesamt als unwirksame Maßnahme eingestuft, weil die Tierhaltung bereits auf einem sehr extensiven Niveau betrieben wird. Die Verantwortlichen müssen sich vor Augen führen, dass Grünland hauptsächlich über tierische Veredelung durch Wiederkäuer verwertet werden kann.

In Kapitel 6 wird empfohlen, gemeinsam mit dem Berufsstand echte Handlungsfelder zu identifizieren, welche tatsächlich einen Effekt auf die Nachhaltigkeit des Landkreises Freyung-Grafenau haben. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Sicherstellung der Nahrungsmittelversorgung mit hochwertigen Lebensmitteln aus heimischer Produktion.

Inhalt

3 Landwirtschaft im Landkreis Freyung-Grafenau

4 Bewertung der Stickstoff-Flächenbilanz für den Landkreis Freyung-Grafenau

4.1 Arten und Berechnung der Stickstoff-Flächenbilanzen

4.1.2 Einsatz mineralischer Düngemittel

4.2 Einschränkungen der Anwendung der Stickstoff-Flächenbilanz

4.4 Vergleich mit der Gebietskulisse der mit Nitrat belasteten Gebiete

Einleitung

Am 23.06.2021 fand die Kick-Off Veranstaltung zur Nachhaltigkeitsstrategie des Landkreises Freyung-Grafenau statt. Unter den Teilnehmer waren auch Vertreter der bäuerlichen Organisationen „Bayerischer Bauernverband“ und „Landwirtschaft MADE in FRG“, welche Inhalte der Präsentation zur weiteren Beurteilung weitergeleitet haben. Der Autor ist Mitglied in beiden Organisationen, Schriftführer bei „Landwirtschaft MADE in FRG“ sowie Vorsitzender vom Verband für landwirtschaftliche Fachbildung Waldkirchen-Grafenau e.V.

Grundsätzlich befürwortet der landwirtschaftliche Berufsstand die Definition und Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen, um deren Produktionsfaktoren (z.B. Wiesen, Wald, Wasser) für künftige Generationen zu erhalten. Es ist im Interesse des ganzen Berufsstandes, dass nachhaltig mit den Produktionsfaktoren gewirtschaftet wird. Dazu gehören neben den berechtigten Interessen im Naturschutz auch die Bewirtschaftung und Intensivierung eines Teils der Fläche zur Erwirtschaftung eines erträglichen Einkommens zum Erhalt der bäuerlichen Familienstruktur im bayerischen Wald. Höhere Margen aus der Selbstvermarktung sowie Diversifizierungsmöglichkeiten werden bereits vielfältig im Landkreis Freyung-Grafenau genutzt.

Im Rahmen des Workshops zur Nachhaltigkeitsstrategie des Landkreises Freyung Grafenau wurden von den Teilnehmern der Kickoff-Veranstaltung Maßnahmen/Lösungsvorschläge genannt, unter anderem im Bereich Landwirtschaft, auf die in dieser Arbeit näher darauf eingegangen werden soll:

-

Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft von 110,4 kg/ha reduzieren1

-

Biodiversität fördern2

-

Bei Biogasanlagen darauf achten, dass die Biodiversität der Wiesen nicht durch zu häufiges Mähen über die Jahre hin komplett zerstört wird3

-

Landwirtschaft extensivieren4

Zielstellung

Die vom Teilnehmerkreis des Workshops zur Nachhaltigkeitsstrategie des Landkreises Freyung Grafenau genannten landwirtschaftlichen Punkte lösten bei den Vertretern der Landwirtschaft während und nach der Präsentation eine intensive Diskussion und Auseinandersetzung mit dem Thema aus. Insbesondere die Angabe des Stickstoffüberschusses soll in dieser Arbeit bewertet werden, um sie fachlich und wissenschaftlich mit dem Kenntnisstand der Fachexperten vor Ort abzugleichen.

Dazu wird zunächst die Landwirtschaft im Landkreis Freyung Grafenau kurz Anhand einiger Kennzahlen dargestellt und anschließend eine Bewertung der genannten Punkte vorgenommen.

Landwirtschaft im Landkreis Freyung-Grafenau

Im Jahr 2020 bewirtschafteten 1.536 Betriebe insgesamt 27.542 ha landwirtschaftliche Fläche. In Abbildung 1 werden die Zahl der Betriebe in Abhängigkeit ihrer Größe dargestellt. 90 % der Betriebe bewirtschaften weniger als 50 ha. 20 Betriebe bewirtschaften mehr als 100 ha.

Abbildung : Betriebsgrößenvergleich der Betriebe im Landkreis Freyung-Grafenau (Quelle: AELF Regen)

Die bewirtschaftete Fläche teilt sich zu 83 % in Grünland und 17 % Ackerland auf. 76 % des Ackerlandes wird mit Ackerfutter (Kleegras, Ackergras, Mais) bestellt. 4 % der landwirtschaftlichen Fläche wird mit Marktfrüchten (Winterweizen, Winterroggen, Triticale, Hafer…) bewirtschaftet, welche häufig innerbetrieblich verwertet werden. Wichtig für die spätere Bewertung der Nachhaltigkeitsparameter ist auch der sehr hohe Anteil von Flächen im Kulturlandschaftsprogramm (KULAP B19 und B20) des Freistaates Bayern. Mindestens 30 % der genutzten Fläche5 unterliegen den weiteren Bewirtschaftungsauflagen, z.B. maximal 1,5 GV/ha oder der Verzicht auf mineralische Düngung. Zusätzlich befinden sich weitere Flächen im Vertragsnaturschutz, welche im Rahmen der Arbeit (noch) nicht weiter quantifiziert werden konnten.

Die Tierhaltung im Landkreis Freyung-Grafenau wird von der Rinderhaltung sowohl von der Anzahl der Tiere als auch anteilig von den Großvieheinheiten (GV) dominiert (siehe Abbildung 2 und Abbildung 3). Rein rechnerisch ergibt sich somit ein GV Besatz von 1,1 je Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche. Eine exakte Ermittlung war auf Basis der zur Verfügung stehenden Daten nicht möglich, deckt sich aber mit den Angaben aus anderen Veröffentlichungen, z.B. des Umwelt Bundesamtes6 vom Jahr 2019.

Abbildung : Tierzahlen im Landkreis Freyung Grafenau (Quelle: AELF Regen)

Abbildung : Verteilung der Großvieheinheiten auf Tierarten (Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Daten vom AELF Regen)

Bewertung der Stickstoff-Flächenbilanz

für den Landkreis Freyung-Grafenau

Die Stickstoff-Flächenbilanz ist ein Bewertungskriterium im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele für die landwirtschaftliche Produktion im Landkreis Freyung-Grafenau. Basis dieses Parameters ist die Veröffentlichung des Umwelt Bundesamtes mit dem Titel „Stickstoff-Flächenbilanzen für Deutschland mit Regionalgliederung Bundesländer und Kreise – Jahre 1995-2017“7 sowie das SDG-Portal der Bertelsmann Stiftung8, welches einen vergleichbaren Datensatz zur Studie des Umweltbundesamtes nutzt.9

In beiden Veröffentlichungen wird ein maximaler Stickstoffüberschuss von 110 kg/ha landwirtschaftlich genutzter Fläche angegeben. Sachkundigen Landwirten aus dem Landkreis Freyung-Grafenau erscheint dieser Wert deutlich zu hoch angesetzt zu sein, da er sich nicht mit den Erfahrungswerten bzw. der landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsweise erklären lässt. Im Folgenden soll die Bewertung dieses Parameters durch Analyse und Einordnung der Erstpublikation des Umweltbundesamtes erfolgen.

Arten und Berechnung der Stickstoff-Flächenbilanzen

Es gibt eine Vielzahl von Stickstoffbilanzen, die Anwendung in der landwirtschaftlichen Praxis finden und teilweise bundeslandspezifische zusätzliche Beschränkungen gegenüber der übergeordnet gültigen Düngeverordnung (DüV) beinhalten. Bis 2020 war die Erstellung einer sogenannten Nährstoffbilanz (als Flächenbilanz) sowie für manche Betriebe die Erstellung einer Stoffstrombilanz verpflichtend vorgeschrieben. Der Stickstoffüberschuss bei der Nährstoffbilanz durfte den Wert von 50 kg/ha nicht überschreiten. Aus diesem Grund erschien während der ersten Präsentation der beauftragten Agentur für die Nachhaltigkeitsstrategie der ausgewiesene Stickstoffüberschuss von 110 kg/ha nicht plausibel. Beide Bilanzwerte sind aber auf Grund der verwendeten Datenbasis und Bilanzierungsmethode nicht miteinander vergleichbar. Während im landwirtschaftlichen Umfeld der für Pflanzen verfügbare Stickstoff bilanziert wird (Nettobilanz), wird in der Studie des Umweltbundesamtes jeglicher Stickstoff (Bruttobilanz) betrachtet. Somit muss der hohe Stickstoffüberschuss über die Evaluierung der Methode und den zugrunde liegenden Daten erklärt werden. Während landwirtschaftliche Betriebe auf betriebseigene Datensätze zugreifen können, werden in der Berechnung des Bundesumweltamtes wesentliche Parameter geschätzt. Diese sind:

Düngeranfall aus der Tierhaltung

Ernteertrag

Einsatz mineralischer Düngemittel

Unvermeidbare Verluste durch Auswaschung und gasförmige Emission werden zusätzlich im Bilanzwert des Umweltbundesamtes ausgewiesen. Dies ist methodisch nicht zu beanstanden. In der Veröffentlichung wird klar darauf hingewiesen, dass dadurch die Unterschiede in den Bilanzarten erklärt werden können. In der landwirtschaftlichen Praxis dürfen diese Verluste abgezogen werden, der erlaubte Grenzwert ist daher niedriger angesetzt.

Grundsätzlich gilt für die Berechnung einer Bilanz:

Stickstoffbilanz = Zufuhr von Nährstoffen - Abfuhr über Ernteprodukt

Das Umweltbundesamt greift in seiner Berechnung auf die Daten der Agrarstatistik zurück und gibt auch Intervalle für die Schwankungen in den Ergebnissen an. Falls keine landkreisspezifischen Daten verfügbar sind, wird auf Datensätze der nächsten Regionalgliederungsebenen (Bezirk, Land, Bund) zurückgegriffen.10 Während der Düngeranfall aus der Tierhaltung mit Hilfe der einschlägig bekannten Basisdaten aus der Düngeverordnung hinreichend genau geschätzt werden kann, sind insbesondere die Schätzungen bei Ernteertrag und dem Einsatz mineralischer Düngemittel kritisch zu hinterfragen.

Ernteertrag im Grünland

Der Ernteertrag im Grünland unterliegt vielfältigen Einflussfaktoren. Neben den natürlichen Faktoren (Boden, Niederschlag, Temperatur) spielt auch die Bewirtschaftungsweise und -intensität eine wesentliche Rolle. Laut Basisdaten der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)11 liegt der Trockenmasseertrag im Grünland zwischen 28 und 120 dt/ha in Abhängigkeit von der Anzahl der Schnittnutzungen und Bewirtschaftungsintensität. Diese große Spreizung in den Erträgen zeigt bereits die schwierige Schätzbarkeit eines durchschnittlichen Ertrages, da die Gewichtung der Einzelerträge auf die Gesamtfläche eine weitere Unbekannte in der Berechnung darstellen wird. Hinzu kommt die Heterogenität der Umweltbedingungen im Landkreis Freyung-Grafenau sowie auf Bezirks-, Landes- oder Bundesebene: Die Höhenlage der Betriebe im Landkreis verteilt sich von 450 m – 1100 m. Diese Verteilung hat einen wesentlichen Einfluss auf die Schnitthäufigkeit im Grünland: auf günstigen Standorten können unter Umständen fünf Nutzungen eingefahren werden. Auf ungünstigen Standorten liegt dieser Wert bei ein bis zwei Nutzungen. Im Mittel wird die Grünlandnutzung von den örtlichen Fachexperten auf drei Schnitte geschätzt. Diese Schätzung wird auch mit dem hohen KULAP Anteil in der Region begründet. Hohe Erträge und Schnittnutzungen sind bei Verzicht auf mineralische Düngemittel und niedrigen GV Besatz im Mittelgebirge nicht anzunehmen.

Die Ermittlung des Ertrages im Grünland ist auch Gegenstand zweier aktueller Forschungsvorhaben: Sattgrün (Abgeschlossen im Februar 2021) und Digimilch der LfL: Aktuell gibt es keine verfügbaren Quellen für Ernteerträge für die Mehrzahl der Grünlandschläge. Eine erste kostengünstige Möglichkeit für insbesondere kleine Betriebe scheint hier in der Fernerkundung und Schätzung der Erträge mittels Biomasseaufwuchs zu sein.

Genau aus diesem Grund sieht die DüV die Methode der Grobfutterplausibilisierung über die Tierhaltung vor. Dies bedeutet, dass in Abhängigkeit z.B. von der Milchleistung eine definierte Menge Grobfutter angenommen wird. Die Kenntnis über den Tierbestand aus der HIT Datenbank würde vermutlich eine genauere Schätzung erlauben, als dies mit der in der Studie des Umweltbundesamtes angewandten Methode der Fall ist. Mangels Zeit konnte diese Hypothese noch nicht verifiziert/falsifiziert werden.

Zusammenfassend bedeutet dies, dass in der Schätzung des Ertrages von Grünland im Gegensatz zu Ackerfrüchten ein extremes Bias zu erwarten ist.

Im Bericht des Umweltbundesamtes wird folgende Methode angegeben: „Den spezifischen N-Gehalt auf Grundlage des langjährigen durchschnittlichen Ertrags zu berechnen, erscheint daher als ein robusterer Ansatz, um die tatsächlichen N-Abfuhrmengen von Dauergrünland zu schätzen.“ Die Methode beruht also auf der Annahme einen Grünlandertrag im Mittel der Betriebe zu kennen. Dies muss aus fachlicher Sicht abgelehnt werden. Die Verwendung eines Mittelwertes für einen Landkreis zum Zweck der Bilanzierung ist somit abzulehnen, weil auch die Bewirtschaftungsintensität innerhalb eines Teilgebietes im Landkreis stark variieren kann und somit völlig verschiedene Situationen miteinander in Relation gesetzt werden. Beispielsweise können zwei Nachbarbetriebe völlig verschiedene Bewirtschaftungsintensitäten auf sonst ähnlichen Standorten verfolgen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die zugrundeliegenden Daten vom Erstautor der Studie des Umweltbundesamtes zur Verfügung gestellt.12 Die Sichtung der Daten ergab, dass für die Jahre 2017 bzw. 2019 sehr hohe Erträge (sowohl im Grünland als auch bei Ackerfrüchten) angenommen wurden. Dies wurde vom Erstautor der Studie damit begründet, dass in diesen Jahren keine landkreisspezifischen Daten vorlagen. Aus diesem Grund seien Werte aus höheren Regionalgliederungen verwendet worden. Aus fachlicher Sicht ist diese Annahme abzulehnen, weil diese Schätzung die Ertragspotentiale im Landkreis außer Acht lässt, die aber deutlich unter dem Durchschnitt des Regierungsbezirkes liegen. Viele Betriebe im Landkreis Freyung-Grafenau erhalten aus diesem Grund Ausgleichszulagen für erschwerte Bewirtschaftungsbedingungen. Zudem sei angemerkt, dass die Jahre 2018 und 2019 sehr trocken waren und daher nur geringe Erträge eingefahren wurde, was sogar zur temporären Reduzierung von Tierbeständen mangels ausreichender Futtergrundlage geführt hat.

Die Bewertung der Veröffentlichung des Umweltbundesamtes bezieht sich rein auf die Grünlanderträge im Landkreis Freyung-Grafenau. Die Verwendung von Ertragsmittelwerten für Marktfrüchte steht aus fachlicher Einschätzung weniger entgegen, da die Kenntnis über die Erntemengen im Ackerbau durch die Verwiegung des Erntegutes beim aufnehmenden Handel über geeichte Fuhrwerkswaagen erfolgt und diese Werte in die Statistik eingehen.

Einsatz mineralischer Düngemittel

Die Autoren der Studie des Umweltbundesamtes13 bewerten den Parameter „Einsatz mineralischer Düngemittel wie folgt:

„Das größte methodische Problem regionalisierter N-Bilanzen und gleichzeitig der sensitivste Faktor des N-Flächenbilanzüberschuss ist die Menge der Mineraldüngung. Belastbare statistische Daten zu Absatz- bzw. Verbrauchsmengen von Mineraldüngern in der Landwirtschaft sind für regionale Einheiten (unterhalb der Bundesebene) nicht verfügbar, infolge dessen muss für regionalisierte Bilanzierungen die N-Zufuhr mit Mineraldünger für die einzelnen Gebietseinheiten berechnet werden. Dazu wird zunächst der N-Gesamtbedarf der angebauten Kulturpflanzen ausgehend von der N-Ernteabfuhr ermittelt. Der N-Gesamtbedarf wird über verschiedene Nährstoffträger gedeckt: Mineraldünger, wirtschaftseigene organische Dünger (Gülle, Mist, Gärreste), andere organische N-Dünger (Kompost, Klärschlamm, Tiermehl) sowie über die symbiontische N-Bindung. Der Stickstoff in organischen Düngern wird dabei von den Landwirten nur zu einem gewissen Anteil als düngungswirksam betrachtet; als Anrechnungsfaktoren werden 60 % für den Stickstoff in Wirtschaftsdüngern und 80 % für die biologische N-Bindung angesetzt. Die gesuchte Größe, die N-Mineraldüngung, entspricht dann der Differenz zwischen dem N-Gesamtbedarf und der anrechenbaren N-Zufuhr mit Wirtschaftsdüngern und/oder über biologische N-Bindung innerhalb einer Gebietseinheit.“

In die Schätzung der N-Mineraldüngung geht somit auch der geschätzte Ernteertrag im Grünland ein, der selbst einer großen Unsicherheit unterliegt.

Ferner wird davon ausgegangen, dass der theoretische Ertrag voll ausgenutzt wird, ohne aber den genauen Ertrag zu kennen. Diese Annahme in der Studie, dass Landwirte das Ertragspotential immer voll ausschöpfen ist für Grünlandgebiete (insbesondere für KULAP Flächen) abzulehnen.

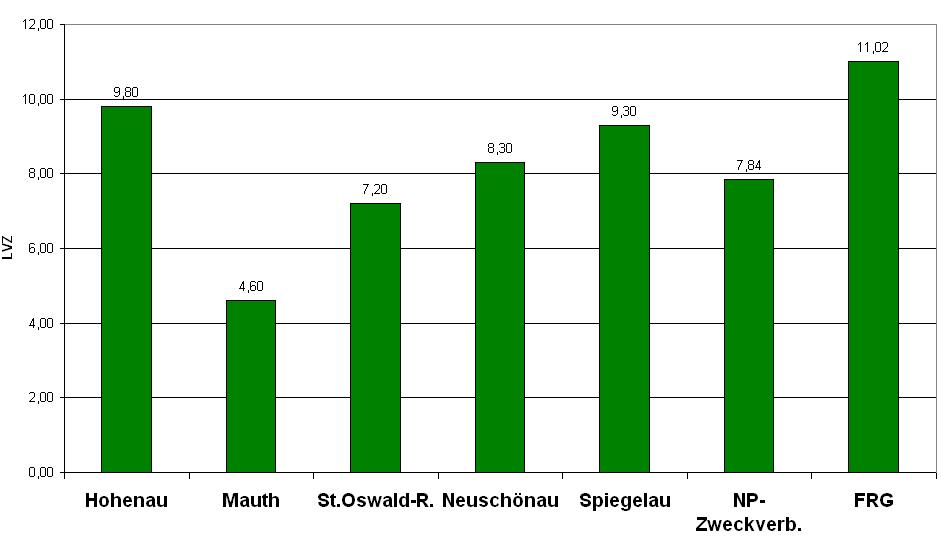

Wie skizziert, sind im Landkreis Freyung-Grafenau wesentliche Ertragsunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden sowie schlechtere Ertragswertzahlen zu erwarten. Im Rahmen einer Projektarbeit wurde 2007 vom Autor dieser Arbeit eine Grafik zur Landwirtschaftlichen Vergleichszahl (LVZ) erarbeitet. Die LVZ war zum damaligen Zeitpunkt die Basis für die Berechnung der Höhe der Ausgleichszulage und bildet die Bewirtschaftungsnachteile überregional ab (LVZ in Magdeburger Börde = 100). Wie ersichtlich, variiert die LVZ zwischen den Gemeinden des Landkreises sehr stark (siehe Abbildung 4)

Abbildung : Darstellung der Landwirtschaftlichen Vergleichszahl in ausgewählten Gemeinden

Ein einheitlich angesetzter Ertrag wird den Landkreis vermutlich überschätzen. Somit ergibt sich auch ein überschätzter Einsatz mineralischer Düngemittel.

Der Bericht des Umweltbundesamtes gibt den Einsatz von mineralischen Düngemitteln im Landkreis mit 90-110 kg N/ha an14. Werden die hauptsächlich vorherrschenden Betriebstypen im Landkreis betrachtet, ist dieser Wert kritisch zu hinterfragen:

Intensiv wirtschaftende Betriebe

Betriebe mit einem hohen GV-Besatz je Hektar versuchen die Bewirtschaftungsintensität zu erhöhen, um eine hohe Grundfutterleistung erzielen zu können. Wird in diesem Szenario eine 3,5 Schnittnutzung der Betriebsflächen unterstellt, so ergibt sich ein Düngebedarf für Stickstoff nach DüV von 217,5 kg N/ha. Bis zur Novellierung der DüV im Jahr 2017 durfte unter Anwendung der Derogationsregelung 230 kg Stickstoff aus Wirtschaftsdüngern auf der Fläche aufgebraucht werden. Seit 2017 ist dieser Wert auf 170 kg festgelegt. Davon wirken 60 % im ersten Jahr. Zusätzlich setzt die DüV eine N-Fixierleistung durch Leguminosen in Höhe von 20 bis 60 kg/ha sowie eine Nachlieferung aus organischer Düngung von 10 % des Vorjahres an.

In diesem Beispiel werden die Ausschöpfung der 170 kg Regelung bei 60 % Wirksamkeit sowie die Basisdaten der DüV angewendet:

102 kg N Wirtschaftsdüngern + 30 kg N-Fixierung + 17 kg Nachlieferung = 149 kg N

Restbedarf N Mineralisch: 217,5 kg N Bedarf – 149 N kg = 68,5 kg N

Unvermeidbare Verluste durch Auswaschung und gasförmige Emissionen:

0,4 * 170 kg = 68 kg N

Extensiv wirtschaftende Betriebe

Extensiv wirtschaftende Betriebe nehmen häufig Förderprogramme wie KULAP B19 oder B20 in Anspruch, um die zu erwartenden Mehrkosten und Mindereinnahmen ausgleichen zu können. Im Landkreis betrifft dies nach Angaben des AELF Regen 30 % der Fläche. Diesen Betrieben ist der Einsatz mineralischer Düngemittel nicht gestattet15. Der Düngebedarf für Stickstoff muss rein über die Tierhaltung gedeckt werden. Daher sind bei diesen Betrieben weniger Schnitte sowie weniger Ertrag je Schnitt zu erwarten.

Für diesen Betriebstyp ist im Durchschnitt eine Nutzung weniger anzunehmen. Dies bedeutet für 2,5 Schnitte einen Düngebedarf von Stickstoff von maximal 145 kg N/ha. In den Basisdaten der LfL beträgt die Ausscheidung von Milchkühen ca. 110 kg N je mittlerem Jahresbestand16. Eine Milchkuh entspricht einer GV je ha17. Der Einfachheit halber wird die Nachzucht ebenfalls mit der gleichen Nährstoffausscheidung und gleichem GV Ansatz angenommen, obwohl dies eine erhebliche Überschätzung der Ausscheidungen bedeutet. Wird von einem Besatz von 1,3 GV je ha (vergleichbar mit der Annahme des Umweltbundesamtes18) ausgegangen, bedeutet dies einen Nährstoffanfall von 143 kg N/ha, was in etwa dem Bedarf entspräche. Von den 143 kg N/ha dürfen aber wiederum nur 60 % im ersten Jahr angesetzt werden. 40 % müssen als Verluste angenommen werden: 57,2 kg N/ha

Der Bedarf kann somit nicht in voller Höhe gedeckt werden:

86 kg N Wirtschaftsdüngern + 30 kg N-Fixierung + 14 kg Nachlieferung = 130 kg N

In der Folge kommt es zu einer Unterdüngung und Extensivierung des Bestandes.

Einschränkungen der Anwendung der Stickstoff-Flächenbilanz

Die Autoren der Studie geben folgende Einschränkung für ihre Ergebnisse an:

„Die Ergebnisse sind daher nur für großräumige Vergleiche geeignet und erlauben keine räumlich höher aufgelösten Aussagen. Insbesondere in Kreisen, die heterogene Naturräume umfassen, führt dies zu einem Mittelwert, der für die intensiv bewirtschafteten Gebiete innerhalb eines Kreises den tatsächlichen N-Überschuss unterschätzt und für die extensiv genutzten Areale überschätzt.“19

Dieser Einschätzung kann gefolgt werden. Die Verwendung von überregionalen Werten lässt die Vermutung nahelegen, dass der Landkreis Freyung-Grafenau in Bezug auf den Stickstoffüberschuss überschätzt wird. Dies hat zur Konsequenz, dass der ermittelte Wert von 110 kg/ha Stickstoffüberschuss in Regionen mit starken Ertragsschwankungen ebenfalls starker Unsicherheit unterliegt. Die Studie berücksichtigt nach Kenntnisstand des Autors keine KULAP Einschränkungen und geht vom Maximalertrag aus. Beides führt zu einer deutlichen Überschätzung in der Stickstoff-Flächenbilanz.

Einordnung der Zufuhr mineralischer Düngemittel und des ausgewiesenen Stickstoff-Flächenbilanzüberschusses

Das Umweltbundesamt weist einen maximalen Stickstoffüberschuss von 110 kg N/ha aus. Gleichzeitig wird der Einsatz von Mineralischen Düngemitteln mit maximal 110 kg N/ha angegeben. Die landwirtschaftliche Fläche beträgt 27.542 ha. Der Einsatz von mineralischen Düngemitteln ist im Landkreis auf Grund der Einschränkungen des Kulturlandschaftsprogrammes auf mindestens 30 % der Fläche nicht gestattet. Dies bedeutet, dass auf den verbleibenden 70 % der Fläche diese Stickstoffzufuhr erfolgen müsste und somit bei 157 kg N/ha läge. Wie oben dargestellt, decken jedoch Viehstarke Betriebe den Bedarf größtenteils über Wirtschaftsdünger. Verluste ergeben sich hauptsächlich durch die Verluste in Wirtschaftsdüngern. Intensiv wirtschaftende Betriebe schöpfen aus Kosten- und Nachhaltigkeitsgründen (innerbetrieblicher Stickstoffkreislauf) die maximal mögliche Gabe von 170 kg aus Wirtschaftsdüngern aus. Auch bei der Annahme einer maximalen Wirksamkeit von 60 % ergeben sich dadurch maximale Verluste in Höhe von 68 kg. Dieser Wert liegt deutlich unterhalb des Wertes des Umweltbundesamtes. Somit erfüllt unsere Branche vermutlich bereits jetzt das Ziel der Zukunftskommission Landwirtschaft „den Stickstoffüberschuss entsprechend der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie bis 2030 auf höchstens 70 Kilogramm pro Hektar zu reduzieren.“20

Zusammenfassend wird festgestellt, dass sowohl die Annahme der Zufuhr von mineralischem Stickstoff als auch das ermittelte Ergebnis beim Stickstoffüberschuss aus fachlichen Gründen für ein reines Grünlandgebiet nicht anzunehmen ist, weil durch die Schätzung des Grünlandertrages eine unannehmbare Unsicherheit im Ergebnis vorgegeben ist. Es ist von einer drastischen Überschätzung auszugehen und sollte für weitere Betrachtungen nicht verwendet werden.

An dieser Stelle sei vermerkt, dass die angewandte Methodik, die zugrundeliegenden überregionalen Ertragsdaten und insbesondere die Darstellung der Ergebnisse in der Studie des Umweltbundesamtes inakzeptabel (für Grünlandgebiete) ist. Die Darstellung der Ergebnisse in absoluten Zahlen suggeriert eine Genauigkeit, die in der Praxis mit der angewandten Methode und den zugrundeliegenden Daten nicht begründet werden kann. Eine Art Ampeldarstellung ohne Angabe von absoluten Werten scheint hier der bessere Weg zu sein, denn mit der Ausweisung von absoluten Werten ist auch mit absoluten Konsequenzen für Einzelbetriebe zu rechnen. Die Verwendung im sdg-portal.de zeigt, dass die Hinweise der Autoren zur direkten Ableitung von Maßnahmen nicht beachtet wurden, denn „die Ergebnisse sind […] nur für großräumige Vergleiche geeignet und erlauben keine räumlich höher aufgelösten Aussagen.“21 Weiters muss angemerkt werden, dass auch die Ausweisung eines Ergebnisses „keine Aussage möglich“ ein valides Ergebnis darstellt. Negative und in der Sache unbegründete Auswirkungen einer Fehleinschätzung auf eine ganze Branche sollten bei der Ausweisung von Ergebnissen mit in Betracht gezogen werden. Die Ausweisung von Bilanzwerten für Grünlandgebiete scheint aus fachlicher und wissenschaftlicher Sicht unzulässig zu sein, wenn ein Ergebnis einer derartigen Unsicherheit unterliegt. Dies bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass die Studie als Ganzes abzulehnen ist. Die angewandte Methode und die verwendeten Zahlen ermöglichen einen regionalen Vergleich. Deren Anwendbarkeit auf konkrete Maßnahmen ist nicht zulässig. Hierzu bedarf es Studien mit belastbarem Zahlenmaterial, die der Realität auf Einzelbetriebsebene entsprechen.

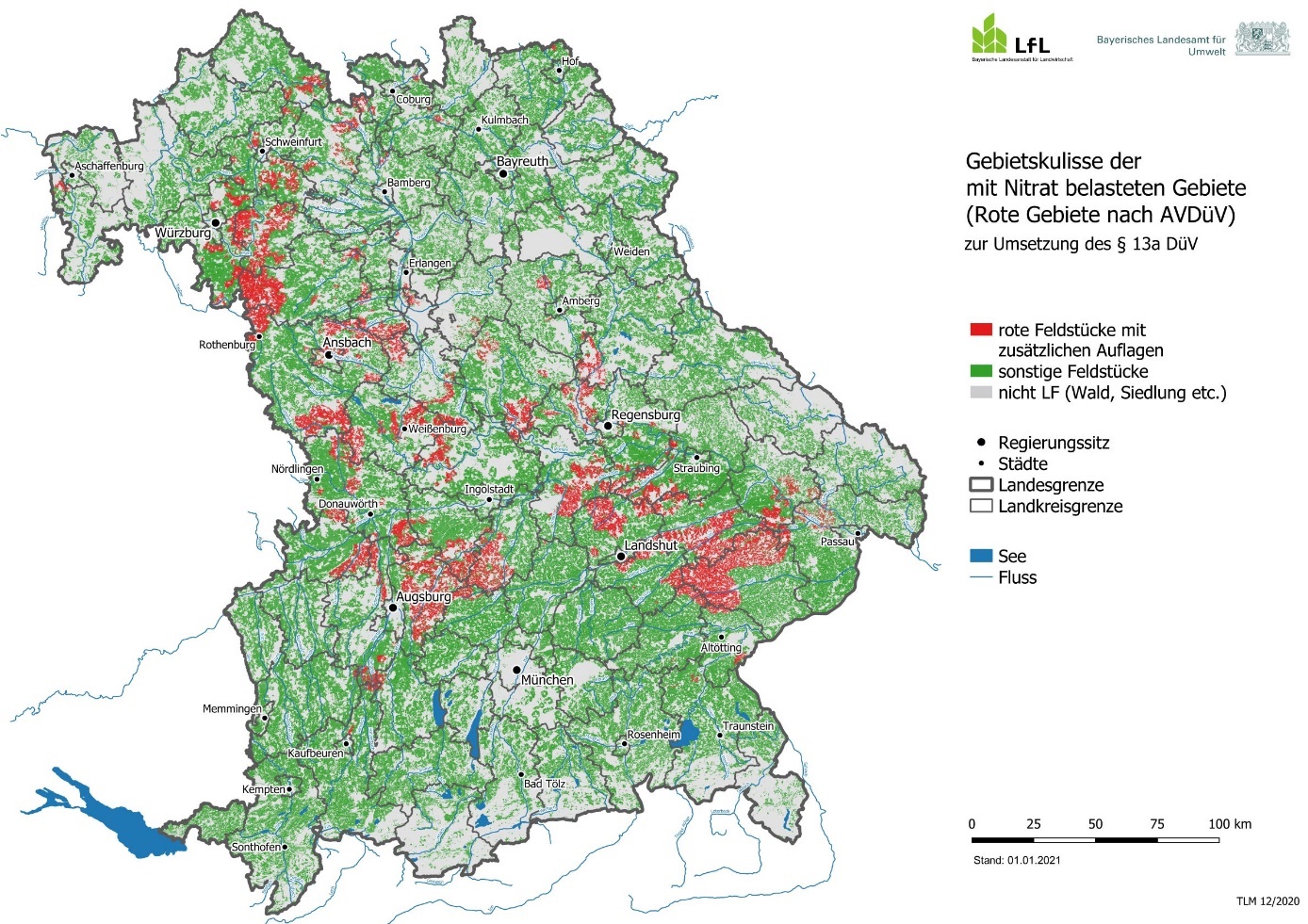

Vergleich mit der Gebietskulisse der mit Nitrat belasteten Gebiete

In der Veröffentlichung der Gebietskulisse der mit Nitrat belasteten Gebiete nach AVDüV wird von der LfL im Landkreis Freyung-Grafenau kein rotes Gebiet ausgewiesen (siehe Abbildung 5).22 Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass im Landkreis Freyung-Grafenau ausschließlich grüne Gebiete vorliegen und somit mit den Methoden der AVDüV ein nur untergeordneter Eintrag von Nitrat ins Grundwasser nachgewiesen werden konnte.

Abbildung : Gebietskulisse der mit Nitrat belasteten Gebiete

Bewertung der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele des Landkreises Freyung-Grafenau

Im ersten Workshop zur Nachhaltigkeitsstrategie des Landkreises Freyung-Grafenau wurden von den Teilnehmern folgende Maßnahmen vorgeschlagen:

-

Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft von 110,4 kg/ha reduzieren23

-

Biodiversität fördern24

-

Bei Biogasanlagen darauf achten, dass die Biodiversität der Wiesen nicht durch zu häufiges Mähen über die Jahre hin komplett zerstört wird25

-

Landwirtschaft extensivieren26

Punkt 1 wurde in Kapitel 4 ausführlich erläutert. Es ist von einem deutlich niedrigerem Stickstoffüberschuss auszugehen, der zu einem gewissen Teil tatsächlich unvermeidbar ist. Neue Gülletechnik mit bodennaher Ausbringung kann zu einer weiteren Reduktion von Verlusten beitragen und setzt sich im Landkreis Freyung-Grafenau immer weiter durch.

Zu Punkt 2: Im Landkreis Freyung-Grafenau werden bereits 30 % der Fläche unter erweiterten Auflagen des KULAP B19 und B20 sowie Vertragsnaturschutzes bewirtschaftet. Dieser Wert liegt nach Einschätzung des Autors deutlich über dem bayernweiten Durchschnitt. Hinzu kommt die kleinteilige Flächenstruktur mit zahlreichen Landschaftselementen. Die durchschnittliche Flächengröße im Landkreis liegt ebenfalls deutlich unter dem bayern- oder deutschlandweiten Mittel. Laut Aussage der Unteren Naturschutzbehörde gibt es kaum einen anderen bayerischen Landkreis mehr Biotope als im Landkreis Freyung-Grafenau. Es muss festgestellt und anerkannt werden, dass die bäuerlichen Betriebe bereits jetzt einen erheblichen und überdurschnittlichen Beitrag zur Biodiversität leisten.

Zu Punkt 3: Im Landkreis gibt es nur wenige Biogasanlagen, welche einen Bruchteil der Fläche verwerten und somit einen geringen Einfluss auf die Biodiversität sowie das Landschaftsbild haben. Diese Anlagen sind häufig zur innerbetrieblichen Verwertung der Gülle ausgelegt und erhöhen dadurch die Nachhaltigkeit der innerbetrieblichen Produktion und Wertschöpfung.

Zu Punkt 4: Eine weitere Extensivierung bedeutet die Aufgabe der Tierhaltung. Bei 1-1,5 GV/ha ist bereits von sehr extensiver Bewirtschaftung auszugehen. Es stellt sich die Frage, wie das Grünland alternativ verwertet werden soll. Ohne Bewirtschaftung wird das Grünland in kurzer Zeit verbuschen und sich zu einem Wald entwickeln. Laut AELF Bereich Forsten ist eine weitere Zunahme des Forstanteils an der Fläche als negativ für die Waldbestände zu bewerten.27 Selbst die Studie des Umweltbundesamtes kommt zum Ergebnis, dass eine Reduktion der Tierhaltung keinen Einfluss auf die Stickstoffbilanz im Landkreis Freyung-Grafenau hätte.28

Ausblick

Es wird empfohlen, gemeinsam mit dem Berufsstand echte Handlungsfelder zu identifizieren, welche tatsächlich einen Effekt auf die Nachhaltigkeit des Landkreises Freyung-Grafenau haben.

Auf dem freien Markt haben sich bereits vielfältige Angebote für Kooperationen zwischen Kommunen und Landwirten etabliert:

Wichtig in diesem Zusammenhang wird auch die Sicherstellung der Nahrungsmittelversorgung mit hochwertigen Lebensmitteln aus heimischer Produktion angesehen. Sowohl aus Gründen der Unabhängigkeit von Dritten als auch durch die Vermeidung von umweltbelastenden Nahrungsmittelimporten sollten diese Ziele verfolgt werden. Die Lösungshinweise der beauftragten Agentur zur regionalen Vermarktung und Erhöhung der Wertschöpfung werden dafür als geeignet angesehen.

-

sdg-portal.de↩︎

-

Information aus dem padlet.com während der Veranstaltung vom 23.06.2021↩︎

-

ibd.↩︎

-

ibd.↩︎

-

Quelle: AELF Regen↩︎

-

Stickstoff-Flächenbilanzen für Deutschland mit Regionalgliederung Bundesländer und Kreise – Jahre 1995-2017↩︎

-

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/stickstoff-flaechenbilanzen-fuer-deutschland↩︎

-

https://sdg-portal.de/de/impressum↩︎

-

Aussage Uwe Häussermann (Universität Giesen) vom 22.07.2021 per E-Mail↩︎

-

Information von Uwe Häusermann (Universität Giesen), E-Mail vom 22.07.2021↩︎

-

https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/iab/dateien/basisdaten21_tabelle_2_20210212.pdf↩︎

-

E-Mail von Uwe Häussermann vom 19.07.2021↩︎

-

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/stickstoff-flaechenbilanzen-fuer-deutschland, Seite 23↩︎

-

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/stickstoff-flaechenbilanzen-fuer-deutschland, Seite 86↩︎

-

https://www.stmelf.bayern.de/mam/cms01/agrarpolitik/dateien/m_aum_verpflichtungszeitraum_2021_2025.pdf Seite 6↩︎

-

https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/iab/dateien/basisdaten21_tabelle_4a_20210309.pdf↩︎

-

https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/iab/dateien/basisdaten21_tabellen_1-9_20210309.pdf↩︎

-

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/stickstoff-flaechenbilanzen-fuer-deutschland, Seite 87↩︎

-

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/stickstoff-flaechenbilanzen-fuer-deutschland, Seite 134↩︎

-

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/abschlussbericht-zukunftskommission-landwirtschaft.pdf?__blob=publicationFile&v=2 Seite 94↩︎

-

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/stickstoff-flaechenbilanzen-fuer-deutschland, Seite 134↩︎

-

https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/iab/dateien/karte_rote_gebiete_av_d%C3%BCv_20201216.jpeg↩︎

-

sdg-portal.de↩︎

-

Information aus dem padlet.com während der Veranstaltung vom 23.06.2021↩︎

-

ibd.↩︎

-

ibd.↩︎

-

Aussage Dr. Stefan Schaffner↩︎

-

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/stickstoff-flaechenbilanzen-fuer-deutschland, Rechte Karte Seite 87↩︎